Сретение Господне: праздник душевного мира и тишины

Праздник Сретения Господнего, который Православная Церковь отмечает 15 февраля, внутренне очень теплый, тихий, несущий в себе мир и кротость.

В каждом торжестве, празднование которого установила святая Церковь, есть какая-то своя особенность. Многие известные евангельские события содержат в себе величие, непостижимость, невообразимую новизну. Подобного рода впечатления мы переживаем в дни Рождества и Богоявления, во время Страстной Седмицы, Преображения Господнего и особенно в день Воскресения Христова. Но мне кажется, что Сретение Господне несет в себе немного иной характер.

Перед взором предстает удивительная картина тихой, мирной радости. Это и праведный Иосиф с Богородицей, кротко исполняющие Закон и принесшие Младенца Христа в храм. И уставший от жизни мудрый Симеон Богоприимец, дождавшийся, наконец, встречи со Спасителем мира. И смиренно стоящая в стороне пророчица Анна. Да, здесь есть и трагические нотки, как то ближайшая смерть Симеона. С одной стороны, он ждет ее уже много лет, но с другой – смерти же не должно быть, и устает человек от жизни только потому, что она, проходящая в отрыве от Бога, тяжела, полна болезней и скорбей. К величайшему Господнему дару – жизни – примешивается горечь греха и порока.

В обращенных к Богородице словах: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк. 2, 34), – мы усматриваем грядущие Страдания Христа и невероятные сердечные муки Девы Марии: «Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35). Но это все еще в будущем, а пока у всех присутствующих есть возможность насладиться моментом тихой радости. Их телесные и душевные взоры устремлены к одному Богомладенцу, Он их внимание, Он их сладость, Он их блаженство.

А чему здесь можем научиться мы? Для начала, хотя бы останавливаться. Если быстро двигаться, много вокруг и не заметишь. Есть же разница между, например, ездой на машине по лесу и пешей прогулкой. Быстрая смена картинки не позволяет рассмотреть подробности, детали, почувствовать величие Бога. Потому святитель Феофан Затворник пишет, что «мы все призваны не к мысленному только представлению сего блаженства, а к действительному его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа». Достигнув этого, наше блаженство будет не меньше блаженства тех, кого мы видим в событиях Сретения: «Те были блаженны – видевше; мы же будем блаженны – не видевше, но веровавше», – подытоживает святитель.

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29-32).

Все эти красивые слова нам иногда кажутся далекими и очень абстрактными. Но разве не чувство блаженства, близости Бога заставило нас однажды в прошлом пересмотреть свою жизнь и обрести веру? Разве не вдохновение мы обретаем, когда отходим от Чаши или когда в молитве потрудимся немного больше, чем обычно? Разве не внутренний мир формируется у нас в душе, когда за закрытой дверью, лицом к лицу с Богом, мы немного поплачем о совершенных грехах? Вспомните, в такие моменты совершенно не хочется ни с кем ссориться, никакая буря не способна тогда нарушить нашу внутреннюю тишину. Кажется, что в такие мгновения и умереть не страшно. Но только если для нас это лишь мгновения, то для праведного Симеона – образ жизни. Не потому ли так спокойно он обращается к Христу: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29-32).

Рай, как и ад, для человека начинается уже в этой жизни. Если предвосхищение блаженства через стяжание внутреннего мира многими святыми отцами, да и нашим личным опытом, было принципиально достижимо, то, значит, рассуждения об этом – не такая уж и абстракция. Давайте подумаем, чего нам не хватает для возвращения утраченного мира и душевной радости в Боге.

Основой, фундаментом богоугодной жизни святитель Феофан называет покаяние. Мы не видели плача Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, но их покой, их устремленность к Богу невозможны были бы без долгого и скорбного пути покаяния, очищения своей души. Мы можем годами ходить в храм, но настоящего покаяния так и не достичь. Систематическое перечисление грехов на исповеди без сокрушения и искренней решимости не грешить – это не покаяние. Это создание иллюзии покаяния, которую мы начинаем воспринимать за действительность. Построение веры на таком фундаменте не приведет ни к чему хорошему.

За подлинным покаянием обязательно следует причастие Святого Духа. Именно Дух позволил Богоприимцу распознать в теле принесенного Младенца Спасителя мира.

Иногда приходится наблюдать, как человек внешне благочестив, все правила исполняет, а стоит только сказать ему, что он в чем-то неправ, так он не просто начинает ножкой топать, но еще и когти с зубами показывать. «Через покаяние совершается отмытие скверны прежних непотребных дел, а после такого очищения бывает причастие Святаго Духа; но не просто, а в силу веры, расположения, крепкой решимости стоять не падая и смирения кающихся от всей души; и не только после проявления таких расположений, но и после того, как получится разрешение грехов от духовного отца и восприемника», – пишет преподобный Симеон Новый Богослов. Из этих слов мы ясно видим, что за подлинным покаянием обязательно следует причастие Святого Духа. Именно Дух позволил Богоприимцу распознать в теле принесенного Младенца Спасителя мира. Не будет у нас Духа, значит без Него и нам не распознать ни антихриста, ни Христа, до тех пор, пока все не станет настолько очевидным, что будет уже поздно.

Следующий шаг к внутреннему миру – это стремление, чтоб «на каждом у вас шагу или при каждом движении был как бы преднаписываем в вашем внимании Господь и Спаситель наш», – пишет святитель Феофан. Как это сделать? Довольно просто. Все, чем мы занимаемся в течении дня, посвящать Богу, за все благодарить Его, на все испрашивать помощи и благословения. Не стоит в таком случае зацикливаться исключительно на утренних и вечерних молитвенных правилах. Никто нам, кроме нас самих, нашей лени и расхлябанности, не мешает обращаться к Богу своими, пусть и краткими словами. Идете на работу – поговорите с Ним, попросите благословения на дорогу, на новый день, попросите помощи в решении сложных задач или проблем, а потом не забудьте поблагодарить. Это ведь совсем несложно, вопрос только в нашей внутренней дисциплине и реальном понимании, а действительно ли нам нужен Бог. При таком отношении и простота сердца появится, и с окружающими будет легче общаться, и своей любовью о Христе рассказать сможем.

Если нет дел, если нет искренней и внимательной молитвы, если нет обращения к Священному Писанию, то и дальнейшее движение к Свету невозможно.

И последнее – все внешние действия важны, но это лишь начало. «Под трудом посвящения всех дел Господу должно качествовать устремление всех желаний нашей души единственно к Господу, – отмечает святитель Феофан, – под исполнением всех молитвословий или участием в богослужениях должно слагаться в сердце сочувствие только ко Господу и Господнему; под чтением и слышанием Писаний о Господе должно лежать в основе охотное устремление внимания ума нашего к единому Господу». Проблема только в одном: если нет дел, если нет искренней и внимательной молитвы, если нет обращения к Священному Писанию, то и дальнейшее движение к Свету невозможно. Поэтому, как бы далеко в духовной жизни мы не забирались, необходимо все-таки останавливаться и иногда возвращаться назад, дабы исправить совершенные ошибки.

Праздник Сретения Господнего своей тишиной и миром словно говорит нам, что в духовной жизни спешка излишня, что мир, кротость и смирение приобретаются тихим подвигом: плачем, молитвой, благодарностью, устремленностью ума к Тому, Кто является подлинной Жизнью. Так, пройдя отведенный земной отрезок, мы вместе со старцем Симеоном сможем с радостью произнести: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром» (Лк. 2, 29).

Протоиерей Владимир Долгих

Источник: Союз православных журналистов

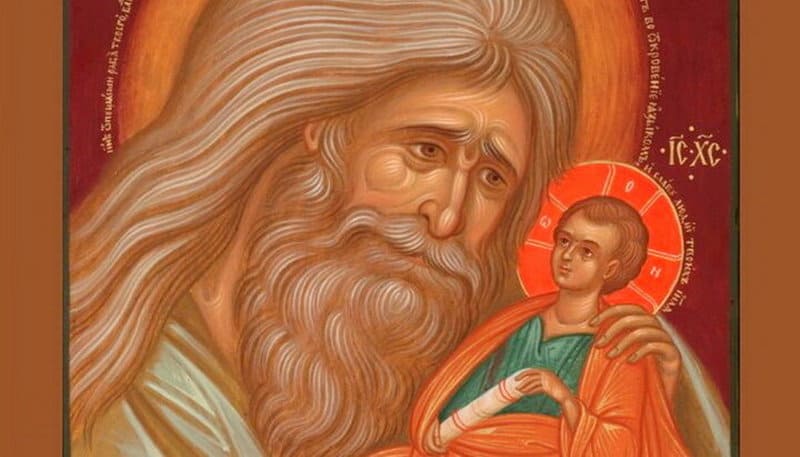

Фото на заставке: Младенец Иисус и Симеон Богоприимец. Фрагмент иконы. Иконописец Марина Фесенко. facebook.com / spzh.news

Просмотрено (204) раз

Заказать требы

Заказать требы Положение о XXIV областном фестивале детского творчества «Рождественский подарок» 2024 - 2025 г.г.

Положение о XXIV областном фестивале детского творчества «Рождественский подарок» 2024 - 2025 г.г.