Почему в XXI веке так мало людей посещает храмы?

Что мешает современному человеку прийти в храм на богослужение? Почему мы выбираем что угодно, но не посещение дома Божия?

Почему люди не ходят в храм? Этот вопрос священнику часто приходится слышать со всех сторон – и от воцерковленных прихожан, и даже от тех, кто в храме редкий гость. Действительно, согласно соцопросам, регулярно церковные службы посещают 3–5% населения России. По моему субъективному мнению, тут есть целый ряд причин, среди которых есть исторические, социальные, информационные, психологические и прочие предпосылки. Но обо всем по порядку.

Выбранная категория

Начать хочется с истории от священника, который служит настоятелем храма в арктическом поселке. Если кратко, то одну женщину, которую направили нести службу в эти края, гостеприимно пригласили посетить местный храм в ознакомительных целях. На приглашение она вежливо ответила, мол, за предложение большое спасибо, но у меня все нормально. Этот ответ иллюстрирует одну из основных проблем, из-за которых современники не посещают храмы: превратное понимание практической пользы православного христианства. Для того, чтобы нащупать перечень причин, кинул клич среди подписчиков своего телеграм-канала «Православный футуролог», короче говоря, затеял мозговой штурм.

Набралось свыше полусотни мотивов, из которых можно выделить четыре главные категории. Во-первых, гедонистические причины, когда в целом люди не хотят выходить из зоны комфорта. Во-вторых, субъективные, или личные мотивы, когда мешают индивидуальный опыт, ошибки, особенности восприятия, влияние окружения или личные обстоятельства жизни. В-третьих, собственно, церковные проблемы, ставшие барьером вхождения в Церковь. И, наконец, в-четвертых, объективные, или общественные проблемы. Это влияние общемировых тенденций, общественно-политических трендов, информационных технологий и прочего.

Развитой гедонизм

Сегодня мы живем в эпоху развитого гедонизма, в рамках которого человек существует исключительно для того, чтобы получать от жизни удовольствие. В эту потребительскую парадигму встраивается и религиозность. Может потому, что мы вокруг себя часто встречаем тех, у кого «Бог в душе», и им не нужны «посредники». Вера только на внешнем контуре, которая не затрагивает внутренних процессов. Здесь превалирует явное нежелание духовно напрягаться, страх потерять комфорт и уют. Увлеченность радостями мира намного сильней мыслей о спасении бессмертной души. Да и само бессмертие для таковых весьма условно, умозрительно.

В фокусе – земная жизнь, от которой надо брать всё. Отсюда вытекает потребительское отношение к Церкви, которая, по их мнению, должна решать проблемы, которые не смогли решить в других сферах. К этим установкам добавляется еще один фактор – жалко тратить время на вопросы веры, которое можно потратить на удовольствия. А то в храм нос засунешь, так потом пожалеешь, отчего рождается ложная боязнь обременительных обязательств и неприятие религиозных ограничений и запретов. Тут еще длинные молитвы, долгие службы, да вдобавок можно получить психотравму от обличения грехов.

Личная мотивация

Из личных причин самым частым люди называют тот фактор, что в семье не было религиозного воспитания и примеров веры. Короче говоря, наследие советской эпохи с ее антирелигиозной пропагандой. Важным человек считает и проблему, что по каким-то личным причинам не случилось личной встречи с Богом. Эти аспекты цепляют за собой и непонимание реальной и практической пользы Церкви. Клуб по интересам, или место, где можно поставить свечку, когда плохо, – это понятийный максимум для обывателя. Короче говоря, пока не понял, что болен, не будет острой необходимости в больнице.

Фото: А. Простев «Свете светлый серия (Мимо церкви за козлом)» 2009 г.

Фото: А. Простев «Свете светлый серия (Мимо церкви за козлом)» 2009 г.

Нередко барьером становится негативный опыт в храме. Триггером может быть все, что угодно: духота, неудобства, грубость персонала. Ну, и конечно, не нужно исключать и личное разочарование в Боге, который якобы не услышал молитв и не ответил. Есть и противоположная причина, когда с решением проблем исчезла мотивация. В этом же ряду и отсутствие быстрых успехов в духовной жизни, и нежелание увеличения жизненных трудностей. Масла в огонь подливает и отказ в поддержке со стороны родных или их прямая агрессия к вопросам веры. К тому же одолевает страх сделать в храме что-то не так, получить порицание, боязнь открыться чужим людям. А также фобия большого количества людей (эпидемии, теракты).

Церковные барьеры

В обойму церковных причин можно включить отдельные случаи неблагочестия священства. Сюда же – несоответствие уровня духовенства высоким запросам наставничества, неубедительность священника в общении, отсутствие проповедников, способных зажечь веру. В эту же копилку можно положить сетования на загруженность и забюрократизированность духовенства, и как следствие – прохладное отношение к «новеньким» со стороны батюшек. Но претензии предъявляются не только священнослужителям.

Кто-то недоволен тем, что нет современных примеров святости, что в целом нынешние верующие не соответствуют евангельским идеалам. Другие пеняют на слабую систему катехизации, плохо поставленную миссию, отсутствие сопровождения новокрещенных. Третьи говорят о том, что, дескать, мало внебогослужебной деятельности на приходах для мирян. Невоцерковленные граждане существенной проблемой считают языковой барьер, который можно сформулировать, как службы на непонятном языке. А также они недовольны «платными услугами», сближением Церкви с государственной властью и прочими проблемами, вызывающими критику нецерковных людей.

Объективные причины

Несомненно, существует и ряд объективных причин, которые вмешиваются в жизнь человека на его пути к религиозности. Первым в этом ряду, бесспорно, стоит советское антирелигиозное наследие, о котором кратко сказано выше: оно наводнило сознание многих поколений сказочными мифами о Церкви. Вносят свою лепту и современные информационные антицерковные кампании со времен бесстыдного панк-молебна феминисток в разноцветных балаклавах и прочих политический акций. Хотя у современников хватает и свежих антиклерикальных стереотипов, и предубеждений против Церкви.

Хватает у русского православия и иных «конкурентов» в виде засилья экзотических религиозных и эзотерических учений. От широкого ассортимента сект, хиромантии, гадательных карт, гороскопов, сонников у кого угодно голова пойдет кругом. И все это цветет пышным цветом на фоне роста информационной всеядности людей. Но это еще что! На горизонте уже маячат зачатки внеконфессиональной гражданской религиозности. И рост благосостояния народа тоже не добавляет интереса к вопросам веры. Ему и так хорошо в потребительской теплице.

Кроме ментальных проблем, на людей навалились еще и социальные. Общемировая тенденция к секуляризации не обошла стороной и русскоязычных. С одной стороны, давит тотальная атомизация общества, с другой – наступает инфантилизация населения, с третьей – накрывает перегруженность современного человека работой и всевозможными обязанностями. Из-за такого бешеного ритма жизни современники стали более болезненными, что требует постоянного внимания к своему здоровью. Вот и все. Распорядок дня заполнен «под крышечку». Времени на выстраивание отношений с Богом как будто не остается. Хотя это, конечно, не так. Воцерковленные люди не дадут соврать. Вопрос в другом. Что делать Церкви со всем этим? Вопрос открытый.

Иерей Святослав Шевченко

Источник: Сретенский монастырь

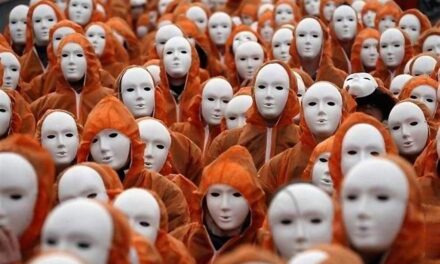

Фото на заставке: flectone.ru / monastery.ru

Просмотрено (3) раз

Заказать требы

Заказать требы Положение о XXIV областном фестивале детского творчества «Рождественский подарок» 2024 - 2025 г.г.

Положение о XXIV областном фестивале детского творчества «Рождественский подарок» 2024 - 2025 г.г.